Hentikan Perburuan Represif terhadap Aktivis

Perburuan aktivis yang terus berlanjut hingga tahun 2026 ini adalah wajah kegetiran yang nyata dari rezim pemerintah. Rentetan penangkapan terhadap mahasiswa dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan secara serampangan, bukan hanya menggambarkan kegagapan aparat dalam menegakkan keadilan substansial, lebih jauh menunjukkan kebengisan penguasa hari ini menelanjangi prinsip-prinsip demokrasi.

Ungkapan ‘yang demo dikerasi’ menjadi gambaran miris menakar maraknya pelanggaran prosedur hukum acara, tindakan represif ini jelas menciderai HAM dan mengkhianati amanat konstitusi. Apalagi jika jeruji besi terus dijadikan jawaban atas kritik tajam, maka pada saat itulah negara sedang berjalan menjauh dari nilai-nilai reformasi. Karena itu, penangkapan para aktivis ini tidak boleh dibaca sebagai kasus pembungkaman semata. Ini patut dicurigai sebagai rangkaian pelanggaran hukum dan HAM yang sengaja dibiarkan.

Pelanggaran ini bukan tanpa bukti yang jelas. Rentetan kriminalisasi pasca demo Agustus 2025 menunjukkan adanya pola penindasan yang sistematis terhadap nalar kritis aktivis. Berdasarkan catatan KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), tercatat ada 205 peristiwa pelanggaran kebebasan sipil dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari ratusan peristiwa tersebut, nestapa demokrasi semakin nyata dengan akumulasi 5.101 korban dengan rincian; 661 korban luka-luka, 134 korban kekerasan, dan 4.291 korban menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang. Angka-angka ini bukan hanya statistik pelik, melainkan bukti otentik dari ruang sipil yang semakin mengalami paceklik. Sejalan dengan fakta kelam tersebut, di sisi lain pihak kepolisian terlihat secara aktif menyodorkan tameng pembenaran penangkapan aktivis. Dalih stabilitas nasional hingga pencegahan anarkisme menjadi narasi ‘manis’ yang terus diglorifikasi untuk melegitimasi represi. Namun, di balik jargon “stabilitas” tersebut, tersimpan kegagapan dalam membedakan mana amuk massa yang destruktif dan mana amarah rakyat yang bersifat korektif.

Adapun senjata utama yang digunakan dalam “perburuan” ini tak lain adalah pemanfaatan labirin hukum melalui pasal-pasal lentur. Pasal 160 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang penghasutan menjadi bintang utama, bersanding mesra dengan pasal-pasal karet dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang belum juga kehilangan taring represifnya. Nama-nama aktivis seperti Delpedro Marhaen dari Lokataru, Khariq Anhar mahasiswa Universitas Riau, termasuk Tomy Wiria seorang aktivis Front Mahasiswa Nasional sekaligus mahasiswa Universitas Udayana hanyalah sedikit dari sekian banyak korban yang terjerat oleh “interpretasi sepihak” ini. Tuduhan “menyebar hasutan” telah berubah menjadi labelling instan untuk membungkam siapapun yang mengusik narasi pemerintah.

Sorotan tajam menyasar kasus Tomy Wiria, seorang Mahasiswa Universitas Udayana dan Pimpinan Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang ditetapkan sebagai tersangka sekaligus korban cacatnya prosedur hukum negeri. Tomy dijemput paksa oleh 50 gerombolan aparat berpakaian preman pada pukul 11.00 WITA di Jalan Sedap Malam, Denpasar (19/12) tanpa ada surat panggilan pertama maupun kedua. Secara yuridis, tindakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pada Pasal 112, akibat ketiadaan surat panggilan yang sah. Ironi tidak berhenti di sana. Saat warga sekitar yang menyaksikan aksi tersebut bertanya, aparat diduga melakukan manipulasi informasi dengan memberikan keterangan palsu bahwa terdapat dugaan kasus terorisme dan narkotika di lokasi. Tindakan berbohong ini tidak hanya mencerminkan ketidakprofesionalan, tetapi juga pelanggaran Pasal 18 ayat (1) KUHAP.

Meski negara tengah memasuki masa transisi menuju pembaruan hukum pidana melalui KUHP dan KUHAP baru, praktik penegakan hukum dalam kasus ini tetap tidak dapat dibenarkan. Baik merujuk pada KUHAP lama yang masih berlaku maupun prinsip-prinsip yang diperkuat dalam KUHAP baru, penjemputan paksa tanpa surat panggilan yang sah, penyitaan barang tidak sesuai prosedur, dan disertai manipulasi informasi kepada publik merupakan bentuk kesewenang-wenangan praktik penegakan hukum yang terus dipelihara.

Lebih jauh, terdapat upaya sistematis dengan mengintimidasi pemilik rumah di sekitar lokasi untuk menghapus rekaman CCTV yang menangkap proses penangkapan. Tindakan pemaksaan ini secara jelas memenuhi unsur Obstruction of Justice sebagaimana diatur dalam Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP, serta melanggar Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait penghilangan informasi elektronik milik orang lain secara tanpa hak.

Lebih lanjut, akses pendampingan hukum Tomy pun sempat dibatasi secara total pada 24 jam pertama, bentuk pelanggaran lainnya terhadap hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Adapun Tomy dituduh sebagai provokator aksi demo Agustus 2025 dan disangkakan melanggar pasal dalam UU ITE terkait penghasutan. Berbagai kalangan termasuk KontraS melihat penangkapan ini sebagai praktik dari kriminalisasi telanjang. UU ITE terkait penghasutan yang disangkakan pada Tomy menjadi permasalahan utamanya. Persoalan mendasarnya terletak pada subjektivitas aparat yang luar biasa besar dalam menafsirkan delik. Ketika batasan antara “menghasut” dan “mengajak berpendapat” menjadi tamparan tak terelak, interpretasi aparat terlihat akan selalu menang. Sebuah ironi, kasus Tomy yang menandakan seruan moral untuk “melawan kebijakan tidak adil” dengan mudah dipelintir menjadi dugaan tindak pidana penghasutan.

Di balik dinginnya jeruji besi Rutan Mabes Polri, Tomy mendapat secarik surat dari sang ibu. Surat yang menyapa Tomy dengan panggilan sayang “Ciko” ini bukan sekadar luapan rindu seorang ibu, melainkan potret miris dari kritik yang berakhir tragis. Sang ibu, dengan segala cintanya, menjadi saksi jika Tomy bukanlah “teroris” atau “penjahat narkoba” sehingga penangkapan sewenang-wenang ini sangat menciderai hukum. “Separuh hati mamah ikut terpenjara bersamamu,” tulisnya, sebuah kalimat yang menggambarkan ketika setiap aktivis ditangkap sewenang-wenang, ada satu keluarga yang ikut dipenjara kedamaiannya. Pada akhirnya, surat Ibu Tomy ini menjadi pengingat pahit bagi rezim bahwa penjara memang bisa membatasi tubuh, namun tidak akan pernah mengikis moral yang diajarkan seorang ibu kepada anaknya untuk tetap berdiri tegak di jalan yang benar, meski jalan itu berujung di balik teruji besi.

Adapun dampak dari segala represi penangkapan aktivis ini sangatlah destruktif bagi tatanan sosial. Munculnya chilling effect atau efek ngeri telah membuat masyarakat awam, jurnalis, hingga kaum terpelajar memilih untuk diam. Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa 74% anak muda Indonesia kini merasa takut untuk menyatakan pendapat secara terbuka di ruang digital. Ini berbahaya, ketika ketakutan bersuara merajalela, maka demokrasi kehilangan marwahnya. Berdasarkan semua indikasi yang ada, mulai dari pembungkaman aktivis hingga pengerahan aparat ke wilayah sipil secara terang-benderang menunjukkan bahwa negara sedang berjalan mundur menuju era Orde Baru yang kelam, di mana stabilitas keamanan diletakkan di atas keadilan substansial. Mungkinkah benar kita akan bertemu lagi dengan masa kelam itu?

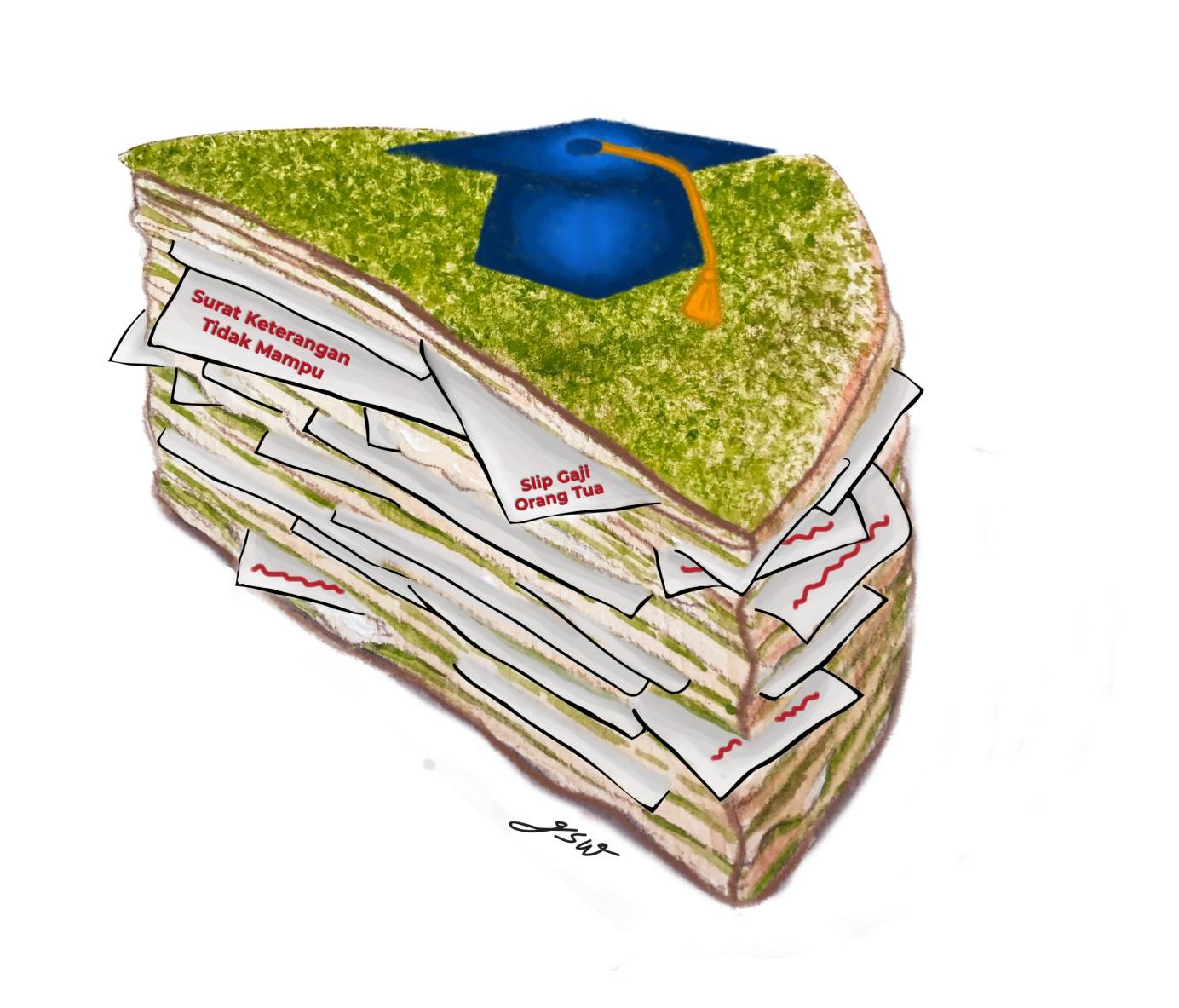

Di tengah eskalasi represi ini, pandangan tak kalah menyedihkan turut ditampilkan Universitas Udayana (UNUD) yang memilih diam seribu bahasa. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjunjung nilai-nilai kebenaran dan etika, bungkamnya UNUD atas penangkapan mahasiswanya sendiri adalah pengkhianatan intelektual. Kampus yang seharusnya menjadi benteng terakhir kebebasan berpikir, kini seolah berubah menjadi ruang hampa tanpa keberanian. Seharusnya, civitas akademika UNUD berdiri paling depan melindungi hak-hak mahasiswa dan aktivisnya dari kriminalisasi yang telanjang. Diamnya institusi ini bukan hanya bentuk ketidakpedulian, tetapi juga merupakan bentuk persetujuan diam-diam terhadap penindasan. Besar harapan jika UNUD segera bangkit dari tidurnya, universitas harus melindungi mahasiswanya yang berani menyuarakan kebenaran, bukan sekadar birokrasi yang memunggungi mahasiswanya yang sedang meringkuk di balik jeruji besi.

Oleh karena itu, segala bentuk penindasan dan kriminalisasi ini harus segera dihentikan demi keselamatan demokrasi. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan aparat penegak hukum menjadi alat pukul bagi kepentingan politik sesaat. Dengan demikian, hal ini penting menjadi perhatian bersama. Tahun sudah berganti tapi prinsip demokrasi semakin dilucuti. Mau sampai kapan kita dirugikan seperti ini? Sudah seyogyanya, tuan dan puan yang duduk di kursi empuk kekuasaan sadar, bahwa suara rakyat mungkin bisa dipenjara dan tubuhnya bisa dibatasi, tetapi kebenaran tidak akan pernah bisa diringkus oleh borgol mana pun. Menutup mata terhadap penangkapan aktivis hari ini berarti memberikan izin bagi kegelapan untuk menyelimuti masa depan generasi mendatang. Inilah ironi negeri, yang bersuara terancam dibungkam, membiarkan pelanggaran HAM tetap lekang.